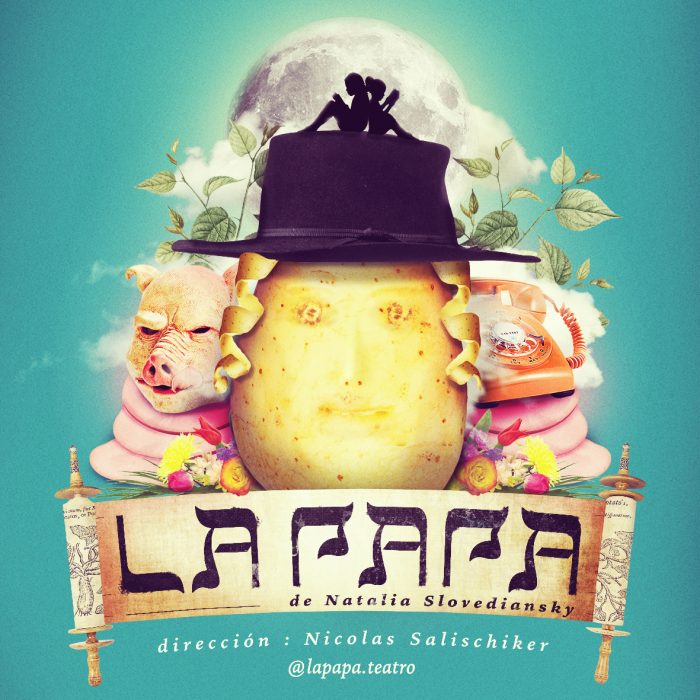

La papa, un abrazo fraternal

Vivir en Buenos Aires es reconocer la migración como pan de cada día. En las calles es normal escuchar diferentes idiomas, desde el portugués hasta el chino-mandarín. Una mezcla de culturas que logran establecerse y reconocerse como autónomas compartiendo un mismo suelo. Durante el FIBA de este año fui espectadora de una obra llamada Other [Chinese] de Alice Canton que buscaba reconocer la comunidad china en diferentes países, en este caso, Argentina. Pero este reconocimiento del país asiático no era solamente como una cuestión de intercambio, sino de dignificación entre las personas nacidas y/o residentes, aquellas que llevan en alto su fisionomía y costumbres y se reconocían tanto chinas como argentinas. La obra proponía un diálogo y una confrontación sobre los prejuicios y discriminaciones hacia esa comunidad. Acercaba a sus integrantes al juego teatral en vivo, pero no narraba una historia ficcional.

Traigo a colación el trabajo de Canton porque hoy, 14 de mayo, sucede algo parecido, una pieza teatral procura abrir y exponer un mundo “cotidiano”, pero desconocido para muchas personas. Luego de ver la obra La papa escrita por Natalia Slovediansky recordé la miniserie dirigida por María Schrader llamada Unorthodox, donde cada escena retrataba al mundo judío contra el capitalismo y consumismo estadounidense y donde, además, la trama se enfocaba en una mujer que se negaba a seguir todas las leyes de su religión y en cambio luchaba por su libertad.

Esta serie me hizo pensar en un mundo judío alejado, escondido en los edificios de Nueva York, un retrato cinematográfico, biográfico, pero ajeno a mi cultura o a mi diario vivir -por lo menos, al momento de verla-.

Al decidir estar en Buenos Aires, no solo me alejé de mi cotidianidad, también acepté el relacionarme -así sea como observadora- con otras culturas, con otras manifestaciones de vida. Una de las cosas que disfruto es caminar por la Calle Tomás de Anchorena y por Lavalle, es increíble la cantidad de mundos que coexisten entre pavimento y edificaciones. Con cada paso detallo a mujeres con vestidos largos, pelucas, pañuelos en sus cabezas; a hombres vestidos de traje negro o azul oscuro, con kipáso con sombreros negros de ala ancha. Escuelas y negocios atendidos únicamente por personas judías.

La Papa es una obra autobiográfica que, a diferencia de la miniserie de Schrader, no busca cuestionar ciertas estigmatizaciones entre judíos y no creyentes, sino que establece un diálogo y la posibilidad de convivir entre un mundo lleno de diferencias. La historia se basa en la relación entre Nuni (Natalia Slovediansky) y Luli (Florencia Rodríguez), dos hermanas criadas bajo las creencias judías que, con el paso de los años, van distanciándose por la necesidad de aferrarse o alejarse de su credo. A esta dupla se le suma la figura de Susy (Mariana Álvarez), una mujer con cierto sincretismo -católico e indígena-, encargada de cuidarlas y de atender las tareas del hogar. A la narración se le suma la presencia del tío de las niñas (Hernán Mira), quién decide pasar del judaísmo “flexible” al ortodoxo. Y, finalmente, se le suma la participación de dos corrientes ideológicas encarnadas por polos opuestos: por un lado, se encuentra la figura del rabino y por el otro el coordinador de A.A. (Ateos Anónimos), ambos personajes son interpretados por Alejandro Eze Cohen.

La dramaturgia propone una cronología que inicia en la infancia y termina en la vida adulta, donde cada protagonista toma un rumbo lleno de conflictos fraternales. Este conflicto se evidencia desde la primera escena cuando Nuni y Luli escuchan ruidos de fantasma y creen que es la presencia de Dios, porque Nuni comió un trozo de jamón a escondidas. Este acto será la primera hilada de todo el conflicto entre creer o no creer, amoldarse a las creencias impuestas, cuestionarlas, escapar de ellas y, por fin, aceptar las propias como modo de vida. Ya sea desde la entrega absoluta a la fe o el descubrir del mundo desde la experiencia humana. A partir de ello el director, Nicolás Salischiker, guía a todo el elenco en la construcción de un mundo metafórico donde los sueños y la realidad se entremezclan con la toma de decisiones. Hay mesa, comida, canto, granjas, plantas que se mueven, oscuridad, luces; toda una serie de juegos dramáticos y lumínicos que nutren al montaje pues hace a la acción dinámica, hay silencios, velocidades, intensidades entre escena y escena.

La música (Fernando del Gener), las luces (Daniela García) y la escenografía (Micael Sleigh) permiten que cada juego cobre vida, y que, inclusive, los cambios de elementos se alivianen y no hagan caer el ritmo de la pieza. Todo el equipo tiene un nivel de compromiso, entrega y precisión notable y admirable al momento de disfrutar del espectáculo. A esto se le suman las actuaciones orgánicas y las construcciones físicas, tanto en danza (Sheila Saslavsky) como en composición de imagen poética, que permiten al texto situarse como una parte del todo más no como la figura autoritaria del teatro discursivo donde el habla prima antes que la poética visual.

La obra logra conmover, crear interés sobre el judaísmo, aceptar la idea de otredad no solo con las hermanas, sino con la figura de Susy, quién juega el papel de cuidadora y negociadora en la fraternidad. Una reflexión sobre el papel de la mujer conciliadora y luchadora. Susy, representa a las muchas mujeres migrantes que deciden crear un mejor futuro para su familia tomando la decisión más difícil: alejarse para solventar la economía. Un sacrificio donde la familia no solo queda en una comunicación a larga distancia, sino en el adaptarse a un nuevo contexto, a una nueva familia creada por el azar, donde la sangre o el apellido no es lo más importante. No hace falta ser madre, tía, abuela o hermana biológicamente, cuando también lo puedes hacer desde la experiencia y el cuidado.

El humor es sutil, se teje de a poco gracias al trabajo de Cohen, a la dinámica de sus escenas. Gracias a este actor algunos gags se disfrutan porque no buscan la comicidad, surgen desde el mismo juego escénico y crean la verosimilitud del instante, es decir, aparece en el momento perfecto a la hora indicada.

Para cerrar me es necesario destacar la imagen de la papa como acuerdo, como conciliación y como parte de la complicidad entre las mujeres. El estar en la cocina, pelar la papa, lavarla, me hace pensar en un trabajo desarrollado en Colombia por Genny Cuervo y Ana Gómez llamado La Comitiva. En esa obra también se enfoca el poder de la comida, las emociones que generan, la unión en cada hogar. El dicho de la abuela que dice donde comen dos, comen tres. La comida y la papa, sobre todo, logra atravesar toda una idiosincrasia latinoamericana que va más allá de las múltiples variedades que existen, sino del calor del hogar. No en vano existe un plato peruano llamado La causa a base de papa.

La papa es una invitación a un mundo judío, un intercambio cultural, una resignificación de la tolerancia y del amor familiar. Se presenta los domingos a las 12hs en el Teatro Timbre 4 (Av. Boedo 640).

M. Andrea Soto